El uso de lo que se ha venido denominando “lenguaje sexista”, al que debe oponerse un supuesto “lenguaje inclusivo”, es un asunto que ocupa gran parte de las discusiones sobre la discriminación de la mujer. Este tema forma parte del debate cotidiano, no sólo entre las organizaciones feministas, sino en la izquierda, los movimientos sociales y los sindicatos. Si bien debemos matizar que, progresivamente, este asunto ha comenzado a perder la relevancia que tenía años atrás.

El género gramatical neutro

El tema del llamado “lenguaje sexista” es complicado porque afecta a la utilización del género gramatical establecido en las diferentes lenguas a lo largo de siglos de evolución. Los cambios y usos lingüísticos no pueden ser introducidos a voluntad, y obedecen a factores muy diversos. Deben reflejar una necesidad social, y requieren de una experiencia colectiva en la comunidad, más o menos prolongada, para que sean universalmente aceptados y asimilados en el idioma de que se trate.

La lengua es el principal medio de comunicación entre los seres humanos, y no refleja mecánica y automáticamente los cambios experimentados por la sociedad en la que se vive. En general, los cambios económico-sociales y culturales van mucho más deprisa que los cambios fijados en la lengua y en los usos lingüísticos, fuera de usos o modas pasajeras. Una sociedad puede experimentar cambios drásticos en su estructura económica y social a lo largo de 50 ó 100 años, pero si se pudiera viajar atrás en el tiempo, los hombres y mujeres de hoy podrían entenderse sin grandes problemas con las personas que habitaban el mismo territorio en esa época pasada.

¿Cambiar la realidad con palabras?

Las corrientes dominantes hoy en el movimiento feminista y quienes las apoyan en sus tesis, defienden la idea de que la sociedad machista, con la relegación de la mujer a un segundo plano en la misma, también se refleja en la lengua, donde la mujer –dicen– es sistemáticamente “invisibilizada”. Concretamente, critican que se utilice el género neutro establecido para artículos, sustantivos, determinantes y otras categorías gramaticales –usado para referirse a un conjunto de hombres y mujeres, o a los seres humanos en general– porque suele coincidir nominalmente con el género masculino. Así, en el género neutro en castellano decimos: “los trabajadores”, “dichos compañeros”, “todos los abogados”, “estos alumnos”, “unos niños”, “nuestros hijos”, “diversos activistas”, “varios docentes”, etc., para referirnos indistintamente a un colectivo de individuos de diferente género.

No es materia de este artículo, ni nuestro cometido, analizar históricamente la formación y evolución de una lengua, ni remontarnos cientos o unos pocos miles de años atrás, para escarbar en el origen del género gramatical de la misma o de sus lenguas madres. Los filólogos y lingüistas tendrán mucho más que aportar sobre esta materia para, con la ayuda de la antropología, determinar en qué lenguas actuales la formación del género gramatical vino determinada por la estructura familiar patriarcal de las sociedades anteriores, que pueda explicar la coincidencia nominal de los géneros neutro y masculino para determinar conjuntos de ambos sexos.

Lo que sí es una evidencia es que el uso y la evolución de la lengua castellana, y de otras lenguas, han establecido la coincidencia de la forma empleada para el género masculino –en los artículos, sustantivos y determinantes– con el respectivo género gramatical neutro, y así es aceptado y utilizado de manera universal por los hablantes de esas lenguas.

Es cierto que hay lenguas que carecen de género gramatical. Este es el caso, por ejemplo, del inglés. Esto fue debido al desarrollo particular que tuvo la formación de este idioma, que bebió de fuentes y pueblos diversos. Por ejemplo “niño-niña; chico-chica” se expresan en palabras desprovistas de género gramatical, como “child” y “kid”, o para “compañero-compañera” utilizan el término “comrade” o “mate”. ¿Significa eso que por este hecho los anglosajones son menos machistas que los castellanoparlantes, ahora y hace 200 años cuando utilizaban esos mismos términos? Realmente, no es el caso. Al final, si en una serie de países avanzados la situación de la mujer es mejor que en otros, más atrasados, eso no se ha debido a cambios introducidos en el lenguaje, sino a cambios económicos, sociales y culturales operados en dichos países.

De aquí se deriva un aspecto importante. Si hacemos caso a la posición de este sector del movimiento feminista, se daría la impresión de que cambiando el lenguaje cambiaríamos o menguaríamos la opresión de la mujer en la sociedad. Y esto es un grave error. La opresión de la mujer nació con la propiedad privada y la sociedad de clases, y sólo puede terminar con la supresión de ambas. Son las condiciones materiales las que están detrás de esta horrible opresión, y no la manera en cómo se habla.

El lenguaje “inclusivo” y el posmodernismo

Estas ideas anticientíficas se corresponden con las posiciones del posmodernismo, que dictan que el lenguaje tiene el poder de cambiar la realidad, cuando es justamente al contrario. Su máxima es que lo que no se nombra, no existe. Lo cual, no es ciertamente el caso. Es la realidad, el entorno, el que operando sobre nuestros sentidos –que son elementos orgánicos y materiales, como la vista, las cuerdas vocales, el tacto, el gusto y, en última instancia el cerebro– quien nos hace reaccionar y comunicarnos con dicho entorno, incluidos otros seres humanos. La lengua simplemente refleja la manera en que los seres humanos se relacionan, y eso está determinado por las condiciones materiales de existencia, en su amplia interrelación y complejidad. Cambios relevantes en el lenguaje son producto de cambios sociales que reflejan una determinada necesidad. Requieren de una experiencia colectiva a fin de conducir al establecimiento de un código común de comunicación, que refleje esa nueva necesidad social. La simple voluntad de un grupo de individuos no puede forzar cambios en el lenguaje, si no representan una necesidad social y se trata de imponer a espaldas de la experiencia colectiva de la sociedad. En definitiva, los defensores del llamado “lenguaje inclusivo” adoptan una posición filosófica idealista. Creen que pueden cambiar la realidad (en este caso, la forma en que hablamos) al margen de las condiciones materiales que conforman esa realidad, simplemente deseándolo, ya sea a través de cambios en el lenguaje, en la educación, o con la pura propaganda.

El impacto real del lenguaje “inclusivo”

Es esencial a cualquier lengua transmitir mensajes con la mayor economía de palabras y claridad semántica posible, para asegurar la comunicación más efectiva y la máxima atención y concentración del público. Podemos estar de acuerdo en ser sensibles a esta demanda de exponer en un mismo discurso ambos términos, masculino y femenino, cuando en el público al que está dirigido hay una presencia mixta de mujeres y hombres: en una asamblea de fábrica, de vecinos, en una manifestación, iniciando la alocución con términos como “compañeros y compañeras”, “vecinos y vecinas”, etc., e intercalando eventualmente ambos términos en el discurso. Eso es una cosa, y otra diferente abusar de esto, prescindiendo por completo del género neutro a lo largo del discurso, sometiendo al oyente a un martilleo constante de términos masculinos y femeninos para referirse a la misma cosa, con el peligro de despistar y desviar la atención del oyente o del lector. Guste o no, la coincidencia de los géneros neutro y masculino en el castellano está establecida y aceptada universalmente, y no genera ningún problema a la inmensa mayoría de las mujeres que también lo utilizan naturalmente. Y eso no significa en absoluto una actitud de menosprecio o “invisibilizar” a la mujer, sino que se trata de utilizar el código establecido y aceptado universalmente para establecer la comunicación más efectiva posible.

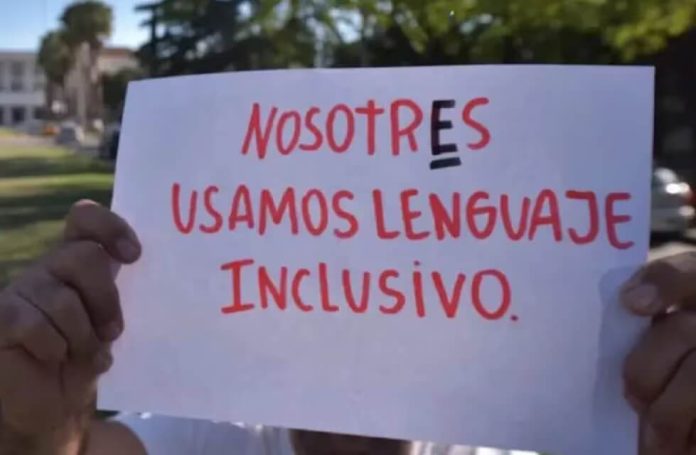

La realidad es que el llamado “lenguaje inclusivo” no es ni siquiera un código coherente establecido. Cada grupo de “inclusivistas” viene equipado con su propio código de comunicación, para cuyo establecimiento no han pedido opinión a nadie. Están quienes sustituyen el género neutro por los dos términos respectivos en masculino y femenino (compañeros y compañeras, los y las trabajadores y trabajadoras), están quienes proclaman haber encontrado el género neutro ideal en la vocal “e”: compañeres, niñes, todes, etc.(aunque no “resuelve” el caso en la palabra “trabajadores” y similares, que es el término común para el masculino y el neutro), también están quienes “militan” exclusivamente en el modo femenino para referirse a cualquier género: compañeras, trabajadoras, nosotras, etc. Por último, están quienes retuercen la fonética utilizando en el lenguaje escrito la consonante “x” o el símbolo “@”; trabajadorxs, compañer@s, etc. Cómo se ha de pronunciar esto se deja al arbitrio de cualquiera.

¿“Inclusivo” o “divisivo”?

La verdad es que es imposible encontrar un discurso “inclusivo” coherente, sobre todo en la lengua hablada, cuando éste adquiere una cierta extensión. Así, es lo normal que el orador u oradora indefectiblemente viole su propio código de comunicación e involuntariamente siempre termine en algún momento introduciendo el género neutro establecido (coincidente con el masculino). Incluso en el lenguaje escrito es frecuente leer: “Las y los trabajadores”, cuando lo coherente sería decir o escribir: “Las y los trabajadoras y trabajadores” o “las trabajadoras y los trabajadores”, etc. Pero incluso, en el caso ímprobo en que sea factible mantener la coherencia discursiva, resulta imposible al receptor del mensaje concentrar su atención auditiva o lectora, al tener que prestar más atención a la “forma” que al ”contenido” del mensaje. Guste o no aceptarlo, tal como está interiorizado el género neutro establecido en todas las personas de la misma comunidad hablante, la profusión de todos estos giros en el discurso (trabajadores y trabajadoras, compañeres, “nosotras”, etc.), inevitablemente desvía e interfiere la atención del receptor en el contenido del mensaje, haciendo ineficaz y frustrante la comunicación, en gran medida. Esa es la razón de que este sistema de comunicación provoque perplejidad y rechazo general, salvo en la reducida capa de activistas y dirigentes políticos y sindicales que están inmersos en este microclima “identitario”. Además, y de forma crucial, este es un fenómeno que causa división en el movimiento, provocando polémicas, peleas y querellas innecesarias sobre “palabras” y “lenguaje”, en lugar de orientar el discurso hacia la acción, la lucha, la explicación y la claridad política.

Una iniciativa artificial

La realidad es que el llamado “lenguaje inclusivo” ha sido impulsado “desde arriba”, no nació como una reivindicación del movimiento, ni siquiera del movimiento feminista en años de intensa lucha de clases como fue la década de 1970. Fue a fines de la década de 1980 cuando las capas superiores y cúpulas del movimiento feminista, sindical y universitario impulsaron este tipo de iniciativas. Se puede leer la prensa feminista de los años 70 del siglo pasado en el Estado español y comprobar que esta polémica en torno al uso del género en el lenguaje estaba completamente ausente de las preocupaciones del movimiento en aquellos años.

En realidad, el impulso que las instituciones oficiales dan al “lenguaje inclusivo” no pasa de ser una “pose”, dando la impresión que se está haciendo algo contra la opresión de la mujer cuando en realidad las condiciones materiales que la provocan permanecen inalteradas.

Nuestra postura no tiene nada que ver con la de la derecha reaccionaria. Lo que ha hecho ésta es aprovechar el fastidio y el escaso eco que el “lenguaje inclusivo” tiene en la gente común, para intentar desacreditar a la izquierda y a los movimientos que lo utilizan en sus comunicaciones, y la lucha general contra la opresión de la mujer.

Lamentablemente, numerosas organizaciones de la izquierda “marxista” y revolucionaria se han adaptado a esta corriente identitaria, posmodernista y pequeñoburguesa, contribuyendo a la confusión y desviándose de la verdadera lucha que debe librarse contra la opresión de la mujer.

Las lenguas no son inmutables, y cambian siguiendo sus propias leyes internas que no pueden ser forzadas ni cambiadas artificialmente sin generar un galimatías y una oscuridad en el mensaje con los efectos más funestos. Por ejemplo, el término “presidenta” ahora ya está aceptado como un término de uso prácticamente general. En rigor, es un término incorrecto en castellano. Deriva de un adjetivo que se ha convertido en un sustantivo de género natural neutro: “presidente” (quien preside, el que o la que preside). Desde el punto de vista gramatical del castellano, debería usarse “el presidente” y “la presidente”. Pero la incorporación masiva de mujeres a puestos de “presidente” en las últimas décadas en jefaturas de Estado, asociaciones, organismos, etc. ha provocado de manera natural la extensión del uso “presidenta”, que se ha incorporado de manera general al vocabulario castellano, con un consenso generalizado, aunque gramaticalmente sea un término erróneo en su origen. Pero justamente, la formación y evolución de cualquier lengua está llena de este tipo de “incorrecciones”, “imperfecciones”, influencias de otras lenguas, vulgarizaciones de términos y significados, etc. No por casualidad, las lenguas latinas se formaron a partir del “latín vulgar”. Pero sería un despropósito generalizar esto artificialmente, utilizando por ejemplo el término “pacienta” para referirnos a una “paciente” (quien padece, el que o la que padece), porque su uso no está establecido ni se ha generalizado, al menos por ahora, en el vocabulario general.

Una aproximación constructiva

Hay casos y casos. Por ejemplo, si un público o audiencia está formado exclusivamente, o incluso por una proporción abrumadora de mujeres, podría ser innecesario utilizar el género neutro, y conveniente o lógico utilizar solo el género femenino. Como siempre, hay que atender al contexto.

Las personas que son más sensibles a esta cuestión, pueden encontrar alternativas en muchos casos; por ejemplo utilizando un término sustituto a ambos géneros, siempre que no resulte estridente. Por ejemplo, en lugar de utilizar “el hombre” para referirse a la especie humana podría utilizarse “persona” o “ser humano”; en lugar de utilizar “los que” o “las que”, podría utilizarse “quienes”; en lugar de utilizar “uno podría pensar”, podría usarse “se podría pensar”, etc.

Creemos que las corrientes posmodernistas en la izquierda y el movimiento feminista han introducido artificialmente un problema o polémica que no existía y que sólo provoca divisiones e inconvenientes no justificados. Ninguna trabajadora ni joven corriente se siente molesta por que, en general, se utilice el género neutro establecido en cada lengua, a diferencia de quienes prestan más atención a lo superficial que al fondo.

En el lenguaje, como en la política revolucionaria, la claridad es esencial.

Nuestra verdadera prioridad en la lucha contra la opresión de la mujer

Incluso aceptando el origen machista de la formación del genero neutro en una gran cantidad de lenguas, eso no da la razón a la corriente “inclusivista”. Hoy y ahora, el “lenguaje inclusivo” actúa como un factor de división y desprestigio de la lucha de la mujer trabajadora por su emancipación. Las mujeres y la clase obrera en general, no están paralizadas en sus luchas y en su toma de conciencia por la cuestión del género gramatical. No es la tarea que corresponde resolver a la actual generación revolucionaria. La tarea prioritaria es concienciar y organizar la lucha por derrocar el capitalismo, base material de la opresión de la mujer y de toda opresión. Debemos dejar a las futuras generaciones que nazcan y se eduquen bajo un sistema radicalmente diferente, socialista, donde se hayan desarraigado la explotación y la opresión de la mujer y de las demás clases y capas oprimidas de la sociedad, quienes afronten la tarea de reorganizar y adaptar el lenguaje a las nuevas condiciones sociales. Como siempre ha sido, el lenguaje será un reflejo de las condiciones materiales existentes, y no al revés.