“Nunca se perderá, nunca se olvidará,

Lo que vinieron a hacer,

Lo que vinieron a asentar en sus pinturas:

Su renombre, su historia, su recuerdo…

Siempre lo guardaremos

nosotros hijos de ellos…

Lo vamos a decir, lo vamos a comunicar,

A quienes todavía vivirán, habrán de nacer…

[Alvarado Tezozómoc, Crónica mexicáyotl]

Escritura olmeca y maya

Los glifos más antiguos a partir de los cuales se desarrollaría por primera vez la escritura en Mesoamérica fueron esculpidos en piedra por los olmecas, no se sabe a ciencia cierta si también llegaron a escribir libros –o estampar sus símbolos en algún tipo de “papel”–. El Monumento 13 de La Venta contiene glifos cuya estructura parece ser “fecha-sujeto-verbo”[1]. En 2003 se localizó un cilindro con 2600 años de antigüedad, en una ciudad cercana a La Venta, con el símbolo de un gobernante; se trata de la evidencia más antigua de escritura en América.[2] La escritura olmeca será desarrollada y adaptada por culturas posteriores para formar los diversos sistemas de escritura mesoamericana: istmeña, maya, zapoteca, etc. Los primeros en desarrollar la protoescritura de los olmecas en algo que ya podríamos considerar escritura ideográfica propia y desarrollada, fueron los zapotecas en torno al 400 a.C. El más antiguo de los textos zapotecas esculpidos en piedra se refiere el calendario de 260 días, en otros se promovían las hazañas de los señores, sus conquistas militares y el sacrificio de los cautivos. Probablemente serán las presiones bélicas las que fusionen algunas tribus de los valles centrales de Oaxaca, las cuales construirán –hacia el 300 a C.– Monte Albán: quizás la primera ciudad mesoamericana –los poblados olmecas, 3 mil años más antiguos, eran más probablemente ejemplos de jefaturas que grandes centros urbanos–.[3]

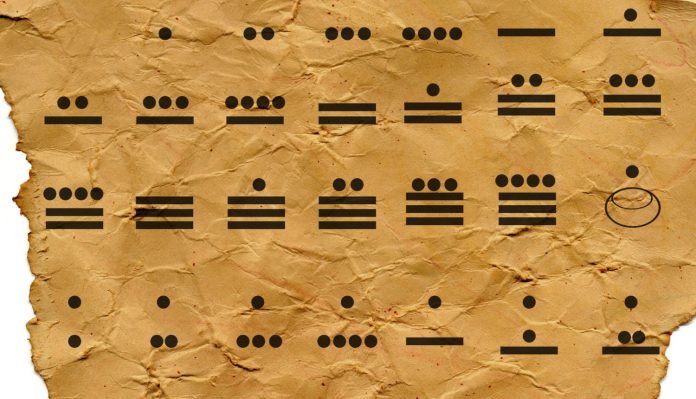

Por su parte, los mayas del clásico desarrollarán los glifos olmecas –creando su propia escritura– pintándolos en hojas fabricadas de la corteza interior del árbol de amate o piel de jaguar, elaborando los primeros libros en nuestro continente, compilaciones que entre los mexicas serán conocidos como amoxtli. Sus depositorios (sus bibliotecas) se llamaban amoxcalli (casa del libro). Los amoxtli eran hojas de amatl –o de fibra de maguey o de piel de venado– donde se plasmaban imágenes y glifos, las hojas eran unidas y pegadas en forma de biombos y sus exteriores solían ser tapas de madera cubiertas con piel de animales sagrados como el jaguar; seguramente eran adornados con bellos y simbólicos motivos. Evidentemente los libros prehispánicos no sólo diferían en su forma de los que ahora se leen en las bibliotecas modernas; su significado estaba íntimamente vinculado a una estructura social concreta, del que derivaba su función e importancia.

La escritura prehispánica era en cierto sentido similar a la escritura egipcia, era ideográfica –representaba ideas, conceptos, lugares, acciones– pero llegó a ser parcialmente silábica. La escritura maya era capaz de reproducir los sonidos del lenguaje oral, por lo que se puede afirmar que se trata de una “escritura completa”. En una de sus varias e interesantes observaciones etnológicas –algunas de ellas muy modernas y adelantadas a su tiempo–, Gomara escribe: “Unas ciertas figuras que sirven por letras, con las cuales notan y entienden toda cualquier cosa, y conservan la memoria y antigüedades. Semejan mucho a los jeroglíficos de Egipto, mas no encubren tanto el sentido, a lo que oigo; aunque ni debe ni puede ser menos”.[4]

Es llamativo que la escritura maya alcanzó un desarrollo que recuerda mucho a la prehistoria del alfabeto fenicio; efectivamente, así como el alfabeto fenicio surgió de una transformación revolucionaria de los jeroglíficos antiguos –en donde los glifos dejaron de representar ideas para representar los sonidos del alfabeto – los mayas ya eran capaces de representar sonidos específicos por medio de sus glifos. Pero la simplificación final nunca se dio, como tampoco sucedió entre los pueblos semitas –a partir de los cuales los fenicios dieron el gran salto a una escritura alfabética– que también eran capaces de representar sonidos con glifos en una especie de protoalfabeto.

La increíble complejidad de la escritura maya –que aun no se termina de descifrar– expresaba el hecho –y en parte también lo explicaba– de que sólo unos cuantos sacerdotes privilegiados disponían del tiempo libre para aprenderlo y que se trataba –como fue la escritura en los pueblos antiguos– de una escritura esotérica sólo accesible a la clase dominante, a un pequeño círculo. Si bien es cierto que la escritura maya podía reproducir fielmente el habla, era muy difícil conseguir la capacidad de leerla. El paso final hacia una escritura plenamente alfabética nunca se dio, quizá, porque no era necesario para una sociedad hermética y elitista. Los fenicios dieron el salto porque el desarrollo sin precedentes del comercio, la difusión del uso del hierro y un mayor intercambio entre culturas tan distintas– como las que se conectaban en el mediterráneo– requirió de formas de escritura más ágiles, masivas y abstractas. No se trató de una cuestión de inteligencia, sino de relaciones sociales e intereses diferentes.

Escritura mexica

En la escritura maya las imágenes refuerzan lo escrito, mientras que entre los mexicas –cuyos glifos no constituían una “escritura completa” en el sentido de poder reproducir los sonidos del habla– la relación era inversa: lo escrito tendía a reforzar lo que se explicaba oralmente. Los glifos entre los mexicas eran– según Alfonso Caso, León Portilla y María Garibay– un refuerzo nemotécnico de lo que se aprendía oralmente en las escuelas de los nobles, centros llamados Calmecac.

De esta tradición pedagógica –de la necesidad de aprender símbolos complicadísimos– proviene la expresión “flor y canto” que representa lo pintado, el códice (flor); y el canto, la oralidad rítmica (letanías por las cuales la sabiduría de los viejos –huehuetlatolli– se trasmitía a los jóvenes) necesaria para memorizar. Así, por ejemplo, los estudiantes prehispánicos debían aprender a reconocer los centenares de dioses del panteón mexica mirando sus atavíos en las pinturas y memorizándolos mediante letanías que relacionaban la forma de vestir del dios en cuestión con su nombre y función; este método pedagógico fue reutilizado por algunos evangelistas para imponer a los santos católicos: Pedro de Gante, según el ejemplo que da Garibay, le recitaba a los niños bajo su cuidado lo siguiente: “Santo que tiene, santo que tiene la espada en la mano, ¿qué santo será? Para que los chicos respondieran: San Pablo”.[6]

De hecho –según Portilla– los códices no tenían una interpretación literal sino que la interpretación dependía del binomio oralidad– códice. Era el sacerdote el que trasmitía de viva voz la vieja palabra, apoyándose en lo que se ilustraba en los códices: “[…] atentos a lo que decía el sabio y con la mirada en las imágenes, participando en un proceso de compenetración con un mensaje enraizado en su propia cultura. […] La palabra de quien enseñaba valiéndose de los libros amplificaba de muchas maneras, con su lenguaje rico en metáforas, lo que se había propuesto trasmitir”.[7] Al ser las lenguas prehispánicas aglutinantes –donde las raíces significativas se ensamblan para crear nuevos significados– sigue sorprendiendo hasta la fecha el talante poético de las lenguas indígenas, su expresión por metáforas y su riqueza en imágenes.

Es sabido que la primera forma de escritura conocida por la humanidad –escritura cuneiforme– fue inventada por los sumerios con fines prácticos y administrativos relacionados con la contabilidad del templo. Aunque los amoxtli estaban permeados por el pensamiento religioso imperante, no por ello dejaban de expresar necesidades prácticas como lo hacía la escritura de los viejos sumerios. Los textos palaciegos –como el famoso códice Mendoza o la Matrícula Huexotzingo– tenían como función llevar un registro del tributo, había aquéllos que registraban los territorios subyugados, había los que representaban las rutas, etc. El Códice Mendoza, por ejemplo, se registra parte de la historia mexica “año por año, al tributo, asimismo de cada año”.[8] Portilla resume el fin práctico de algunos de ellos:

“[…] se registraban los linderos de la tierras señoriales y de otras destinadas a fines particulares como aportar tributos para el culto religioso, la guerra y el servicio de los señores [había otros en los que] se representaban determinada regiones con sus características físicas, montañas, lagos y litorales. E estos mapas se sumaban otros que se pueden describir como “intinerarios” que marcaban las poblaciones por las que había que pasar para llegar a determinado lugar”. […][9]

Ante todo, los libros eran la consagración de la cúspide social. Los testimonios más antiguos de escritura que se han descifrado parcialmente, pertenecientes al preclásico tardío, están indudablemente relacionados con el poder. Muestras de escritura encontradas en El Mirador –ciudadela del maya temprano– han revelado la presencia del sustantivo “ajaw” (noble, señor o rey) junto a escenas de entronizaciones.[10] En otras inscripción maya se lee: “Capturó-calavera enjoyada-pájaro jaguar”.[11] “Hoy se sabe que, en efecto, los textos privilegian las historias dinásticas y que constituyen uno de los grandes apoyos místicos y propagandísticos a la ideología del poder”.[12]

Aunque los libros expresaban una ideología que regía a todos los integrantes de la sociedad, sólo la elite social tenía acceso a los libros, no sólo físicamente sino que ellos eran los únicos a los cuáles se les enseñaba a escribirlos e interpretarlos. Lo que se enseñaba en el Calmecac –escuela de nobles– era el arte de gobernar: la interpretación de los códices, la religión –que consagraba la dominación como voluntad divina–,la cuenta del tiempo y la interpretación de los sueños –como medio de comunión chamánica–. Los pintores de libros y los intérpretes de éstos eran, incluso, castas sacerdotales especiales llamadas “tlacuilos” y “tlacuiloques” respectivamente. De estos sabios sacerdotes –llamados genéricamente tlamatinime (“los que saben algo, los que saben cosas”)– se decía que eran: “Los que tienen a su cargo la tinta negra y roja, los que refieren lo que miran o leen en sus libros, los que despliegan sus hojas […], los que nos guían, nos dicen el camino”.[13]

Una sociedad donde la lectura y escritura era un privilegio para muy pocos y en donde, además (como hemos visto), la función de las pinturas (códices o escritura), más que tener una función autónoma como sí la tuvo con los mayas del clásico, era de auxiliar a la oralidad; una sociedad así, debía promover y valorar la memoria y la tradición que pasaba de boca en boca. No es casual, por tanto, que los ancianos fueran altamente estimados en tanto ellos eran los portadores de una sabiduría y experiencia que difícilmente se conservaba de otro modo. Así, todo calpulli tenía su “Consejo de Ancianos”, la memoria colectiva era trasmitida, fundamentalmente, por medio de los “huhuetlatolli” o “plática de ancianos”, además, los chamanes solían ser viejos. Tampoco fue casual el tétrico consejo que, según Bernal Díaz del Castillo, dieron a Cortés los caciques de Tlaxcala cuando éste se dirigió a Cholula –aliada de los mexicas–: “[…] que no quedasen con las vidas, al mancebo porque no tome armas, al viejo porque no de consejos”. [Verdadera Historia capítulo LXXIX]

Además de contener los calendarios, los conocimientos astrológicos y los mitos fundacionales de su cultura –el mito de Quetzalcóatl, el mito de la peregrinación, el triunfo de Huitzilopochtli, etc.–, los amoxtli registraban los triunfos militares, la exaltación de los gobernantes y el linaje del pueblo hegemónico. Estos últimos temas son el contenido central de los esculpido y pintado en las paredes de los templos y edificios. Se sabe por el Popol Vuh, por ejemplo, que los nuevos gobernantes de los pueblos subordinados debían consagrarse en ceremonias celebradas en las sedes del poder central –llamado altepletl y a su soberano “huey Tlatoani–. Así, los mayas del posclásico debían obtener su consagración en ceremonias celebradas en Tula; además del trono, “recibían como signos del poder las pinturas, libros de Tula –Utzibal Tulan–, aquello en que ponían sus historias”.[14] De esta forma algunos libros sagrados servían –como ha señalado Portilla– como investiduras del poder.

En síntesis, los libros tenían una función social directamente relacionada con el poder y su mantenimiento. La cuenta de las hazañas de los gobernantes y las guerras imperiales –como suele suceder en las civilizaciones antiguas y modernas– no tenía la pretensión de la objetividad histórica, sino de imponer la visión propagandística de los vencedores. Así –por ejemplo– la “edad de un gobernante, determinada osteológicamente, distaba mucho de la que figuraba en el registro. En otro caso, algún soberano había ascendido al trono antes de que llegaran humanos al Nuevo Mundo”.[15] No era extraño que cuando una nueva dinastía tomaba el poder, mandaba reescribir la historia y quemar los antiguos amoxtli; al menos eso mandó a hacer Tlacaelel –consejero de varios tlatoanis mexicas–cuando Tenochtitlán obtuvo la hegemonía sobre el Valle de México. En esto de mentir en interés del Estado, las civilizaciones mesoamericanas no eran diferentes de las egipcias o del actual imperialismo norteamericano.

Destrucción y conservación de la vieja palabra

A pesar de todo, que no llame al engaño el carácter esotérico y elitista de los libros prehispánicos, hay testimonios de que para el conjunto de la sociedad los libros eran sinónimo de memoria, identidad y de sabiduría; aun cuando estuvieran concentradas en un polo. Algo similar sucede con viejas biblias que muchas familias atesoran como símbolo de pertenencia aunque no hayan leído ni una palabra ni entiendan bien a bien su contenido, cosa que las familias suelen dejar en manos del sacerdote. Tan es así que incluso después de la destrucción de sus amoxcalli (bibliotecas) como las que estaban en Texcoco –gran centro cultural del mundo antiguo– los tlamatimine (sabios), los huehes (viejos), los chilames (hechiceros) sobrevivientes conservaron su vieja sabiduría por medio de libros que –muchas veces copiados de originales– se trasmitían de generación en generación e incluso se seguían escribiendo –en su lengua original aunque escritos con el alfabeto impuesto– con la esperanza de que aquéllos que sabían leerlos e interpretarlos correctamente –otros sabios más poderosos– pudieran actualizarlos y retomar las tradiciones aplastadas. De esta rica tradición de resistencia nos llegaron –como precioso tesoro– el Popol Vuh o el Chilam Balam. Incluso hasta el día de hoy algunos pueblos indígenas suelen atesorar sus viejas tradiciones en libros que los hechiceros del pueblo conservan celosamente. Los chamanes adivinos, creadores del Chilam Balam del poblado de Chumayel, Yucatán, por ejemplo, creían que al conservar este libro sagrado guardaban la vieja palabra a los antiguos sabios que regresarían algún día a retomar sus libros y a restaurar su cultura, así lo afirmaron en este libro maya:

[…] Los que lo saben [los que saben leer los códices] vienen del gran linaje de nosotros, los hombres mayas. Ésos sabrán el significado de lo que hay aquí cuando lo lean. Y entonces lo verán y entonces lo explicarán y entonces serán claros los oscuros signos de Katún. Porque ellos son los sacerdotes. Los sacerdotes se acabaron, pero no se acabó su nombre, antiguo como ellos.[16]

Aunque esta espera mesiánica puede parecer inútil, esconde –debajo de una aparente pasividad– una protesta contra el orden existente que cada determinado tiempo emerge como insurrección campesina. No debe olvidarse jamás que la destrucción brutal de una cultura –físicamente hablando–, consistió, también, en el aplastamiento de su cultura espiritual, señaladamente, en la quema inmisericorde y brutal de sus libros, de su identidad, de su memoria. Es esta destrucción uno de los crímenes más atroces de la historia. Fue Hernán Cortés –ya convertido en marqués del Valle de México y en uno de los hombres más ricos del mundo, gracias al oro saqueado– el primero en organizar la quema de la biblioteca de las casas reales de Nezahualpilli –hijo del célebre rey poeta–; luego, fue el primer obispo de la Nueva España –Juan de Zumárraga, el supuesto protector de indios protagonista del mito del Tepeyac– quien no sólo quemó todos los libros antiguos que encontró, sino que condenó a muerte a cualquier indígena que osara conservarlos y ocultarlos. Tal fue el caso de la ejecución de Ometochtxin en 1539, entre cuyos cargos estaba el de tener “un libro o pintura de indios que dijeron ser la pintura o cuenta de fiestas del demonio que los indios solían celebrar en su ley”.[17] Si hubiera existido un indio Juan Diego afirmando que la virgen le dejó impreso un mensaje en una tilma, es probable que el primer obispo lo hubiera mandado ejecutar.

Trágico, asimismo, fue el gran acto de fe celebrado en 1562 en el pueblo de Maní Yucatán –encabezado por Fray Diego de Landa– en el que miles de libros fueron quemados públicamente. Irónicamente fue el mismo Diego de Landa que mandó destruir invaluables escritos mayas el que después escribió “Relación de las Cosas de Yucatán”, crónica que, según J. Eric. S. Thompdon es “toda una mina de información acerca de costumbres, creencias religiosas e historia, a la vez que contiene una explicación detallada del calendario maya, ilustrada con dibujos de los glifos […] sobre el que se ha reconstruido la escritura jeroglífica maya […] lo que más se aproxima a una especie de piedra de Roseta de esta cultura, casi tanto como lo mejor que podríamos desear jamás”.[18] Algunos frailes –que comenzaron el rescate de testimonios y conocimientos del mundo antiguo–no dejaron de lamentarse por dicha destrucción. Torquemada dejó testimonio del cruel fin de la memoria de un pueblo:

“Los indios antiguos escondieron estos papeles porque no se los quitasen los españoles, cuando les entraron la ciudad y tierras y que se quedaron perdidos [los libros], por muerte de los que los escondieron, o porque los religiosos y el obispo primero, don Juan de Zumárraga, los quemaron, con muchos otros de mucha importancia para saber las cosas antiguas de esta tierra, porque como todas ellas [las pinturas] eran figuras y caracteres que representaban animales racionales o irracionales, yerbas, árboles, piedras, montes, agua, sierras y otras cosas de este tono, entendieron que era demostración de superstición idolátrica; y así quemaron cuantos pudieron haber a las manos que, a no haber sido diligentes algunos indios curiosos en esconder parte de estos papeles e historias, no hubiera ahora de ellos aun la noticia que tenemos”.[19]

De esta quema sólo sobrevivieron unos 20 códices prehispánicos repartidos en varias partes del mundo –como en Madrid, Dresde y Paris– en México sólo queda el códice colombino, expuesto recientemente al público en el Museo Nacional de Antropología e Historia. León Portilla afirma, sin embargo, que unos 500 códices fueron realizados por los pueblos que sobrevivieron la conquista, muchos de ellos permanecen en manos de sus creadores como un símbolo de resistencia y sabiduría.

NOTAS:

[1] Velásquez García, Erik, “Los habitantes más antiguos del actual territorio mexicano”, en: Nueva Historia General de México, México, Colmex, 2014, p. 45.

[2] “Se localiza la evidencia más temprana de escritura en América”, en: Arqueología Mexicana, Vol. X, núm. 60, marzo-abril, 2003, p. 4.

[3] Monumento 13 de La Venta

[4] López de Gomara, Francisco; La conquista de México, Madrid, Historia 16, 1987, p. 416.

[5] Ejemplo de escritura maya

[6] Garibay Kintana, Ángel María; Introducción al Libro Primero, de: Bernardino de Sahagún, Historia general de las cosas de la Nueva España, México, Porrúa, 2013, p. 23.

[7] León- Portilla, Miguel, Códices los antiguos libros del nuevo mundo, México, Aguilar, 2003, p. 38.

[8] Ibidem.

[9] Ibid. p. 47.

[10] Velásquez García, Erik, “Los habitantes más antiguos del actual territorio mexicano”, en: Nueva Historia General de México, México, Colmex, 2014, p. 64.

[11] Watson, Peter; La gran divergencia, Crítica, Madrid, 2012, p. 485.

[12] López Austin, Alfredo; López Luján, Leonardo; El pasado indígena, México, Colmex, 2014, p. 164.

[13] León-Portilla, Miguel, Códices los antiguos libros del nuevo mundo, México, Aguilar, 2003, p. 59.

[14] Ibid. p. 53.

[15] Watson, Peter; La gran divergencia, Crítica, Madrid, 2012, p. 488.

[16] Chilam Balam de Chumayel, México, SEP, 1988, p. 39.

[17] Citado por: León-Portilla, Miguel, Códices los antiguos libros del nuevo mundo, México, Aguilar, 2003, p. 80.

[18] Citado por Ángel María Garibay en la introducción de: De Landa, Fray Diego; Relación de las cosas de Yucatán, México, Porrúa, 1966, p. XI.

[19] León-Portilla, Miguel, Códices los antiguos libros del nuevo mundo, México, Aguilar, 2003, p. 84